인더뉴스 정석규 기자│금융위원회가 시중은행의 지방 점포 축소에 따른 금융소외 현상과 스마트폰 앱 등에 익숙치 않은 장년층 고객의 불편을 해소하기 위한 대책으로 우체국 업무위탁 확대를 내걸었지만 면피성 대책이라는 지적이 커지고 있습니다.

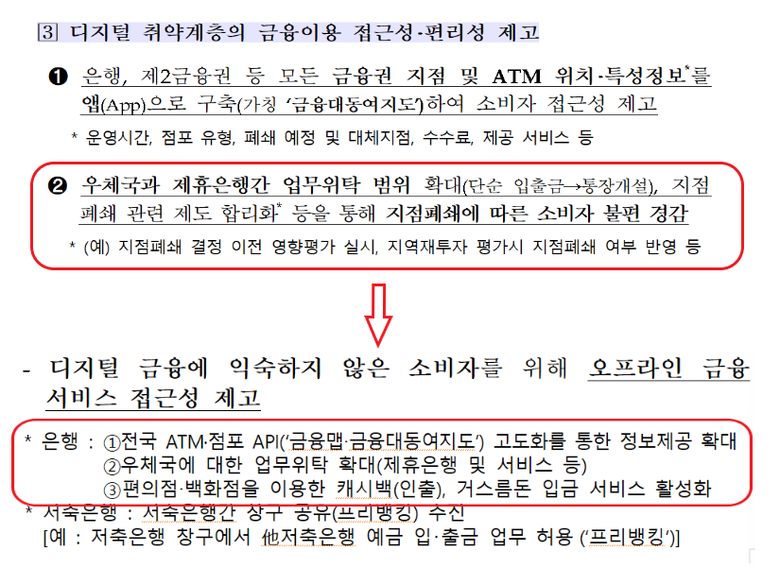

금융위는 지난 22일 발표한 ‘2022년 금융위원회 업무계획’에서 디지털 금융에 익숙지 않은 소비자를 위해 오프라인 금융서비스의 접근성을 높이기 위해 우체국 업무위탁 서비스의 참여은행 확대를 추진하겠다고 밝혔습니다.

금융위는 올해 초 발표한 ‘2021년 업무계획’에서도 노인 등 디지털 취약계층의 금융 접근성 제고안으로 우체국·제휴은행 간 업무위탁 범위 확대를 제시했습니다. 하지만 올해 내내 업무 위탁 범위 확대에 대한 구체적인 움직임은 없었고 동일한 대책만이 내년 업무계획에 실렸습니다.

12월 현재 우체국과 제휴해 업무위탁 서비스를 실시하는 은행은 씨티은행·기업은행·산업은행·전북은행·하나은행 등 5개입니다. 하나은행은 우체국 ATM과 업무를 제휴했으며 나머지 4개 은행은 우체국 ATM·창구와 모두 업무제휴를 맺었습니다.

우체국과 업무를 제휴한 은행들은 전국의 우체국 점포에서 자사 금융서비스를 제공할 수 있습니다. 제공 서비스는 ▲입출금 ▲계좌조회 ▲수표 지급 등입니다.

금융위가 우체국 업무위탁 서비스 참여은행 확대를 추진하는 이유는 시중은행들이 오프라인 점포를 줄이고 있고 특히 지방으로 갈수록 이런 현상이 두드러지고 있기 때문입니다.

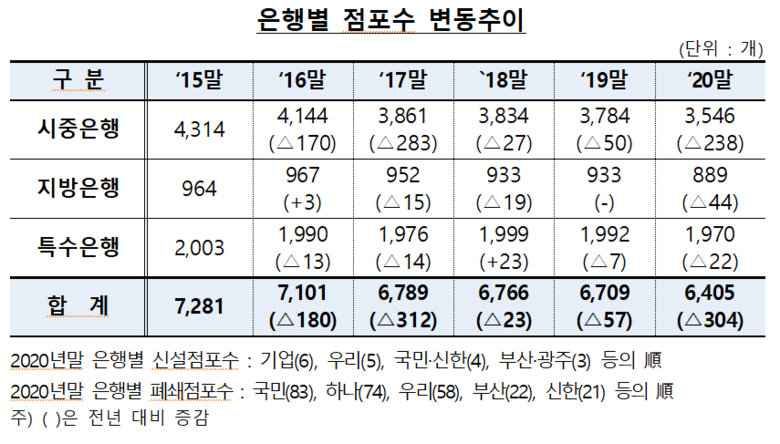

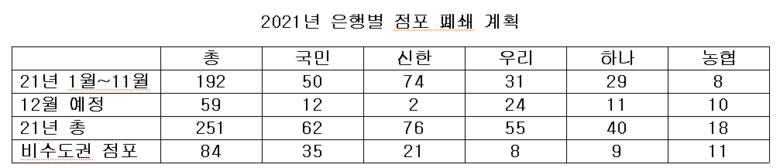

금융감독원에 따르면 지난해 말 17개 국내은행의 지점·출장소는 6405개로 집계됐습니다. 전년 대비 304개 줄어든 수치입니다. 금감원은 올해 폐쇄된 시중은행 점포는 총 251곳이며 내년 1월에도 72곳 이상의 점포가 문을 닫을 예정이라고 알렸습니다.

특히 비수도권 점포 84개가 폐쇄돼 지방 거주자의 금융 소외가 두드러지고 있습니다. 폐쇄 점포 중에는 신한은행 홍성지점·KB국민은행 통영지점처럼 행정구역 내 다른 지점이 없는 경우도 생겼습니다.

금융위는 시중은행의 점포 축소에 따른 문제점 해결 방안을 우체국의 은행업무 위탁에서 찾았습니다. 우체국은 전국 읍·면 단위까지 진출해 있어 우체국과 은행의 업무위탁을 통해 오프라인 창구를 확보하기 수월하다는 판단에서입니다.

하지만 여기에도 크게 두 가지 문제가 있습니다. 먼저 우체국 점포 자체도 줄어들고 있다는 사실입니다. 우정사업본부에 따르면 은행업무 위탁이 가능한 직영우체국 1325중 677곳이 오는 2023년까지 축소 대상에 포함됐습니다. 축소 대상이 된 직영우체국은 민간이 운영하는 우편취급국으로 바뀌어 금융업무를 볼 수 없게 됩니다.

직영우체국 축소와 별개로 우체국이 은행으로부터 위탁을 받을 수 있는 업무 자체가 극히 제한적이란 것이 더 큰 문제입니다. 현행 ‘금융기관의 업무위탁 등에 관한 규정’ 제3조(업무위탁)에 따르면 금융업의 ‘본질적 요소’를 포함하는 업무는 위탁이 금지되어 있기 때문입니다. 여기서 본질적 요소란 ▲예·적금 수입 ▲대출·보증 ▲유가증권 발행 ▲계좌 개설·해지 등입니다.

금융권 관계자는 “금융당국과 은행권은 점포 축소 부작용을 방지하기 위해 은행공동 ATM을 시점적으로 운영하고 있지만 참여은행들의 공감대가 높지 않아 확대 여부가 불투명한 상태”라고 지적했습니다.

오히려 국회입법조사처가 은행의 우체국 업무위탁에 대책을 모색하고 있습니다. 국회입법조사처는 지난달 22일 ‘은행권의 점포축소와 금융소외계층 보호를 위한 과제’ 보고서를 통해 영국의 사례를 들어 은행권 점포축소와 우체국 업무위탁에 대한 대안을 제시했습니다.

보고서에 따르면 영국은 지난 2007년 1만 1365개의 은행 점포가 지난 2017년 7207개로 37% 감소하자 우체국에 여러 은행의 점포를 입점시키는 형태의 공동점포를 운영하고 있습니다. 지방은행들이 우체국 공간 일부를 임대하고 은행이 요일별로 하루씩 직원을 파견해 금융 서비스를 제공하는 시스템입니다.

보고서는 영국의 사례와 함께 은행 점포 축소와 디지털화에 따른 금융소외 현상을 최소화할 대책으로 ▲고령자·장애인 친화적 유저인터페이스(UI) 구축 ▲이용자집단별 맞춤 서비스 강화 ▲창구 내 고령자·장애인 안내 강화 등을 제시했습니다.

이구형 국회입법조사처 입법조사관은 “금융당국이 발표한 정책들은 명확한 대안과 구체적 추진계획을 제시하지 않고 있으며 공동지점제나 공동ATM의 추진도 부진한 상황이다”며 “금융환경 변화에 어려움을 느끼는 이용자를 위한 맞춤형 서비스와 지속적 안내절차를 개설해야 한다”고 강조했습니다.